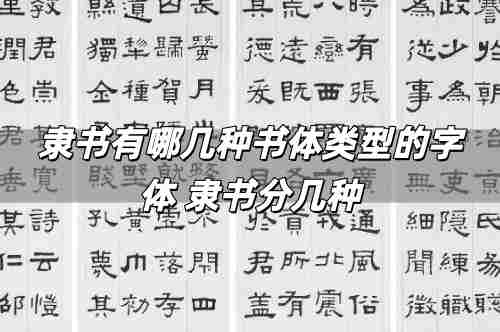

1. 隸書的起源與早期形態(tài)——秦隸。隸書的產生是中國文字史與書法史上的一次重大變革。根據出土的秦簡牘等實物資料,學界普遍認為隸書始創(chuàng)于秦朝,是在篆書的基礎上為了書寫便捷而演變出的一種新書體。關于其起源,雖有“程邈作隸”的傳說,但更可能是多人參與的漸進式改革。這一時期的隸書被稱為“秦隸”或“古隸”,其字形尚保留著較多的篆書筆意,結構較為方整,但已初具隸書的寬扁特征,是篆書向成熟隸書過渡的關鍵形態(tài)。正如近人吳伯陶先生在《從出土秦簡帛書看秦漢早期隸書》中所言,對隸書的理解應回歸其字義本源,即“隸屬”、“輔助”之意,表明其最初是作為篆書的輔助書寫體系而存在的。

2. 隸書的鼎盛時期——漢隸。漢代是隸書發(fā)展的黃金時代,尤其在東漢時期,隸書的藝術成就達到了頂峰,形成了我們今天所熟知的典型風貌。漢隸徹底擺脫了篆書的束縛,字形多呈寬扁,筆畫講究“蠶頭燕尾”和“一波三磔”,極富裝飾性和藝術美感。這一時期的碑刻眾多,如《曹全碑》的秀逸、《張遷碑》的方拙,風格多樣,蔚為大觀。漢隸不僅是一種實用的字體,更成為一門獨立的藝術,它上承篆書古韻,下啟魏晉楷書、行書新風,在中國書法史上起到了承前啟后的關鍵作用,因此書法界有“漢隸唐楷”之稱,將其與唐代楷書并列為兩大書法高峰。

3. 隸書的延續(xù)與演變——魏隸。漢代以后,隸書的發(fā)展并未完全停滯,而是進入了一個新的演變階段,即魏晉南北朝時期的“魏隸”。魏隸繼承了漢隸的基本形態(tài),但在筆法和風格上開始發(fā)生變化。由于楷書在此時逐漸興起并成為主流,魏隸不可避免地受到了楷書筆意的影響,其“蠶頭燕尾”的標志性特征有所減弱,筆畫形態(tài)更加方直,字形也由扁方逐漸向方正過渡,呈現出一種由隸向楷演變的過渡性特征。魏隸是隸書發(fā)展史上的一個重要環(huán)節(jié),它見證了隸書從輝煌走向式微,并將其部分基因融入了新興的楷書之中。

4. 隸書的總體分類與影響。綜上所述,隸書在其發(fā)展歷程中主要形成了三種典型的書體類型:秦隸、漢隸和魏隸。這三種類型分別代表了隸書的萌芽、鼎盛和演變三個階段。秦隸是篆書的簡化與快寫,帶有古拙之氣;漢隸是隸書的成熟與典范,藝術性極高;魏隸則是隸書與楷書交融的產物,具有過渡性特征。盡管隸書作為日常實用字體的地位后來被楷書所取代,但它所創(chuàng)立的筆法系統(tǒng)和審美范式,對后世書法藝術產生了不可小覷的深遠影響,至今仍是書法家們學習和創(chuàng)作的重要書體之一。